A comienzos del siglo XX, California atravesaba períodos recurrentes de sequía que amenazaban la producción agrícola, el desarrollo urbano y la estabilidad económica. En 1915, San Diego padecía una de esas crisis: los embalses se encontraban en niveles críticos y la ciudad corría el riesgo de quedarse sin el agua necesaria para sostener su crecimiento y abastecer a la población. En ese contexto apareció Charles Mallory Hatfield.

Hatfield era un vendedor de máquinas de coser de 40 años que desde hacía tiempo se presentaba como moisture accelerator (“acelerador de humedad”). Los medios y el público lo bautizaron como “el hacedor de lluvia”. Afirmaba haber desarrollado un método secreto que consistía en liberar una mezcla de productos químicos desde torres de madera, con el supuesto objetivo de atraer nubes y provocar precipitaciones en zonas afectadas por la sequía.

Desesperadas por la falta de agua, las autoridades de San Diego decidieron ofrecerle un contrato condicionado a resultados. El 27 de enero de 1916, unas intensas lluvias azotaron la región. El embalse se llenó rápidamente, pero las precipitaciones no cesaron; por el contrario, se intensificaron, provocando el desbordamiento de represas, la destrucción de puentes, carreteras y viviendas, y la muerte de al menos 20 personas. Fue uno de los peores desastres naturales de la historia local. El nombre de Hatfield quedó asociado para siempre a la catástrofe.

Charles Mallory Hatfield nació en 1875 en Fort Scott, Kansas. Cuando aún era niño, su familia se trasladó a California, a una zona en la que el clima podía definir el destino de ciudades enteras. Ya de adulto, trabajó junto a su padre y su hermano en el negocio familiar de máquinas de coser, una ocupación que le resultaba estable y respetable, pero que no lograba apagar la fascinación de su vida: observar el cielo y los fenómenos atmosféricos.

De manera autodidacta, comenzó a estudiar meteorología en una época en la que el conocimiento sobre el clima era muy limitado y poco desarrollado. Pero estaba convencido de que la lluvia no era un acto puramente azaroso, sino un proceso que podía estimularse si se comprendían las condiciones adecuadas. Con esa idea en mente, en 1902 realizó sus primeras pruebas en Los Ángeles y logró cierta notoriedad local cuando, tras su intervención, se registraron lluvias en la zona.

Se dijo que había desarrollado un método propio basado en la liberación de una mezcla química —según él compuesta por hasta veintitrés sustancias— cuyo contenido exacto jamás reveló. Para aplicarlo, construía torres de madera o metal en zonas elevadas, desde donde liberaba la fórmula al aire. El proceso producía vapor y un olor fuerte y particular que pronto llamaba la atención de los habitantes cercanos, alimentando rumores y expectativas.

Durante la primera década del siglo XX, su reputación creció en comunidades agrícolas del oeste estadounidense. Algunos granjeros llegaron a contar que, luego de contratarlo, llegaron las lluvias que salvaron sus cosechas. Otros decían que simplemente sabía leer patrones climáticos y anticipar precipitaciones inevitables. Entre el escepticismo y la admiración, los medios lo bautizaron como “el hacedor de lluvia”, una figura que oscilaba entre el innovador audaz y el charlatán.

Cuando la sequía golpeó a San Diego a fines de 1915, la ciudad se encontraba al borde de una crisis. Los embalses descendían peligrosamente y el crecimiento urbano amenazaba con quedarse sin agua. Y pasó lo más extraño: en ese clima de urgencia, las propias autoridades municipales llamaron a Hatfield para que hiciera llover. Le ofrecieron un contrato por resultados: si conseguía que el embalse de Morena recibiera 448 mil millones de litros de agua antes del 1 de diciembre de 1916, obtendría una recompensa de 10 mil dólares.

Claro que Hatfield aceptó el desafío. Junto a su hermano Joel, instaló una torre de seis metros cerca del embalse y comenzó sus operaciones el 1 de enero de 1916. Vecinos curiosos y periodistas siguieron cada paso con atención. La ciudad entera miraba el cielo, como esperando una respuesta.

La respuesta llegó antes de lo esperado. El 5 de enero de 1916, apenas cinco días después de iniciados los trabajos, comenzó a llover sobre la región de San Diego. Al principio, la lluvia fue recibida con entusiasmo. Luego de tantos meses de sequía, el agua era vista literalmente como un milagro y muy esperado. Esas primeras gotas cambiaron el ánimo de la ciudad, y Hatfield comenzó a recibir elogios públicos por su aparente éxito.

Sin embargo, las precipitaciones no se detuvieron. Día tras día, la lluvia continuó cayendo con una intensidad inusual. Las tormentas se sucedieron durante semanas y el suelo, saturado, dejó de absorber el agua. Las calles se inundaron, los caminos rurales se transformaron en ríos de barro y el paisaje comenzó a desfigurarse bajo la presión constante del agua.

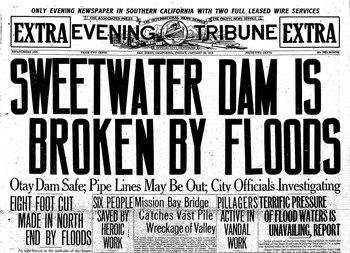

Los embalses alcanzaron niveles críticos. Primero fue el Morena, pero en días le siguieron otros como Sweetwater y Lower Otay.

El 27 de enero de 1916, una tormenta jamás vista provocó la ruptura de la represa de Lower Otay. El enorme caudal de agua liberada descendió con violencia, arrasando viviendas, puentes, vías de ferrocarriles y todos los cultivos… Muchos granjeros y demás vecinos fueron sorprendidos sin tiempo para escapar, especialmente en las zonas rurales donde todo se convirtió en barro y ríos de lodo.

El saldo fue devastador. Al menos veinte personas murieron y la ciudad quedó parcialmente aislada: el tren quedó inutilizado, las comunicaciones se interrumpieron y numerosas comunidades sufrieron pérdidas materiales irreparables. La inundación de 1916 se convirtió en uno de los peores desastres naturales de la historia local. Y, de manera inevitable, el nombre de Hatfield quedó ligado a la tragedia.

Luego de la fatal inundación, la ciudad buscó responsables.

La pregunta flotaba en el aire con la misma insistencia que habían tenido las lluvias: ¿había sido una coincidencia o alguien había ido demasiado lejos? Para muchos habitantes de San Diego, no había demasiadas dudas, los sucesos encajaban como piezas de un rompecabezas: Hatfield había comenzado su trabajo y, pocos días después, el cielo se abrió sin descanso. La sospecha se propagó con rapidez, alimentada por el miedo, la rabia y la necesidad de encontrar una explicación al desastre.

Las exigencias para que se realizara una investigación pronto se multiplicaron. Algunos veían en Hatfield a un hombre que había despertado fuerzas que no podía controlar; otros, a un farsante cuya “hazaña” había salido terriblemente mal. Entonces, su nombre, que antes se había asociado a la esperanza, comenzó a pronunciarse junto a la palabra “culpa”.

Frente a esas acusaciones, la explicación científica ofrecía un relato menos espectacular, aunque más sólido. Hubo meteorólogos que analizaron los hechos y concluyeron que las lluvias respondían a un sistema atmosférico de gran escala que afectó a toda la región, una combinación excepcional de condiciones que nada tenía que ver con torres, vapores ni fórmulas químicas. Desde esa perspectiva, los compuestos utilizados por Hatfield no podían, por sí mismos, provocar precipitaciones de tal magnitud. Aun así, se reconocía que poseía cierta habilidad para interpretar patrones climáticos y anticipar cambios en el tiempo, una capacidad que explicaría algunos de sus éxitos previos.

La sociedad quedó dividida. Para unos, Hatfield era un visionario adelantado a su época, condenado por una ciencia aún incapaz de comprenderlo. Para otros, un charlatán afortunado que había sabido aprovechar la desesperación de una ciudad sedienta. Para muchos, simplemente un símbolo incómodo de lo que ocurre cuando la necesidad empuja a aceptar promesas sin pruebas.

El conflicto llegó inevitablemente a los tribunales, aunque no a causa de las muertes, sino porque Hatfield reclamó el pago prometido. Estaba convencido de haber cumplido con lo pactado, ya que el embalse de Morena había alcanzado el nivel de agua exigido en el contrato. El municipio, sin embargo, se negó a pagar. Enfrentaba decenas de demandas de los damnificados, una ciudad devastada y un costo político creciente. Su postura fue clara: la lluvia había sido un fenómeno natural y nadie podía atribuirse ni el mérito ni la culpa por una catástrofe de semejante magnitud.

Durante el juicio, los abogados de la ciudad sostuvieron que aceptar el reclamo de Hatfield implicaría, de manera indirecta, aceptar también responsabilidad por las muertes y los destrozos provocados por la inundación. El litigio se prolongó durante varios años, hasta que los tribunales desestimaron la demanda. Reconocer legalmente a un “hacedor de lluvia” habría significado cruzar una frontera que ni la ley ni la ciencia estaban dispuestas a traspasar.

A pesar de la catástrofe, Hatfield continuó ofreciendo sus servicios como hacedor de lluvias durante varios años. Recién con la llegada de la Gran Depresión abandonó esa actividad y regresó al negocio familiar de máquinas de coser. A lo largo de su vida sostuvo haber tenido éxito en más de quinientas ocasiones, una afirmación que reforzó la desconfianza de muchos expertos, quienes lo consideraron menos un creador de lluvias que un hábil observador del clima, capaz de anticipar fenómenos que de todos modos habrían ocurrido. Su historia trascendió el ámbito local y llegó a la cultura popular: en 1956, dos años antes de su muerte, fue invitado al estreno de The Rainmaker (El farsante), una película inspirada en su vida y protagonizada por Burt Lancaster y Katharine Hepburn, en la que Lancaster interpreta a un estafador que convence a la gente de que los molinillos de viento que vende pueden alejar tornados.

Hoy, una placa de bronce a orillas del lago Morena, con la inscripción Hatfield. The Rainmaker —“Hatfield. El hacedor de lluvia—, recuerda su huella en la gran inundación de 1916 y mantiene abierto el interrogante que su figura dejó atrás.

Charles Hatfield murió el 12 de enero de 1958 en Pearblossom, California, a los 82 años, por causas naturales. Tras su fallecimiento, fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, California.