El camión recorría la ruta bajo el cielo de Texas. Avanzaba hacia la entrada de carga de Primarily Primates. Dentro, ciento doce chimpancés rescatados de laboratorios de experimentación aguardaban en silencio. Entre ellos, un ejemplar de pelaje ralo y mirada absorta, tan viejo que apenas podía sostenerse erguido. Su nombre era Oliver. Había recorrido medio siglo de vida, arrastrando sobre sus hombros el peso de una pregunta que ninguna jaula, ni circo, ni laboratorio pudo responder: ¿qué era realmente?

Durante los años setenta y ochenta, el rumor de su existencia cruzó países. Se habló de un “híbrido”, “eslabón perdido”, el “humanzee” que uniría en un solo cuerpo la especie humana y el linaje de los simios. La historia de Oliver no comenzó en los laboratorios, ni en los sets de televisión, sino en la espesa selva de la actual República Democrática del Congo. Hacia 1958, un guía estadounidense lo encontró cuando apenas era una cría y lo envió al otro lado del Atlántico, a casa de Frank y Janet Berger, entrenadores de animales en Nueva Jersey.

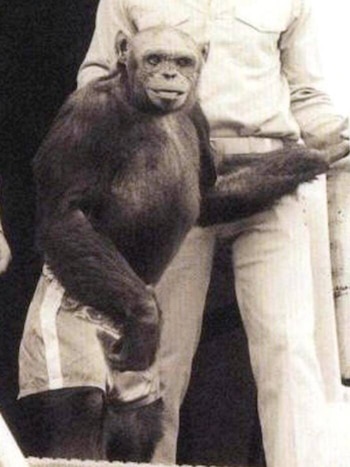

Desde el primer día, Oliver fue distinto. Caminaba erguido desde los cinco meses, con la espalda recta y los nudillos lejos del suelo. Su cabeza calva, rostro plano, orejas puntiagudas y frente ancha lo apartaban del resto. Los Berger decidieron criarlo como a un hijo y lo integraron a la vida doméstica: veía televisión, transportaba carretillas, fumaba cigarrillos, preparaba bebidas y comía sándwiches en el sofá. No buscaba la compañía de otros simios. Lloraba cuando lo separaban de los humanos. Y al llegar la madurez, su atracción por Janet se volvió obsesiva.

El idilio doméstico se quebró de golpe cuando Oliver intentó forzar a Janet a aparearse. Su fuerza, sumada a sus hábitos humanos, lo hicieron incontrolable. A los dieciséis años, los Berger tomaron la decisión de venderlo. Así comenzó su derrotero.

El salto a la fama llegó de la mano de Ralph Helfer, empresario de zoológicos y espectáculos ambulantes en Chicago. En los años setenta, convirtió a Oliver en la máxima atracción: el “humanzee”, el híbrido imposible. La prensa lo mostraba fumando, bebiendo gaseosas y mirando televisión. Su imagen se multiplicó en revistas, periódicos y programas como el legendario Ed Sullivan Show. El mito crecía: algunos afirmaban que tenía 47 cromosomas, uno más que el humano y uno menos que los chimpancés, aunque nadie presentaba una prueba.

La gente acudía a ver a Oliver. Observaban su andar bípedo, la forma en que se sentaba en el sofá, la expresión casi humana de su rostro. El término “humanzee” existía mucho antes, pero su figura lo encarnó como ningún otro animal. El fenómeno mediático fue tan intenso que la historia cruzó el océano. En Japón, la televisión nacional financió estudios genéticos y siguió al animal durante tres semanas. Las cámaras mostraron a un simio vestido de esmoquin que posaba con los brazos abiertos y las piernas separadas.

En el laboratorio, el mito se desmoronó. En 1996, una prueba genética demostró que Oliver tenía 48 cromosomas, como cualquier otro chimpancé. Dos años después, un estudio publicado en el American Journal of Physical Anthropology estableció que su ADN mitocondrial pertenecía a una estirpe poco común de Gabón, lo que explicaba su rareza y el rechazo de otros simios por el olor. El mito científico caía. Pero la pregunta persistía: ¿por qué caminaba erguido? ¿Era mutación, aprendizaje o simple azar? Nadie lo pudo precisar.

El final de la celebridad llegó junto con las denuncias por maltrato animal. Los parques de Helfer cerraron y, agobiado por deudas, el empresario vendió a Oliver a Buckshire Corporation, un laboratorio de experimentación en Pensilvania. Allí, el animal pasó nueve años encerrado en una jaula tan pequeña que no podía permanecer erguido. La artrosis y la atrofia muscular le robaron su principal rasgo “humano”.

En abril de 1996, un camión lo transportó –junto con otros ciento once chimpancés– a Primarily Primates, un santuario al norte de San Antonio. El director, Wallace Swett, esperaba ansioso al animal que había obsesionado a científicos y feriantes. Oliver descendió del camión, dio grandes zancadas erguido, el vello erizado por la excitación. En cuanto escuchó el nombre de Swett, corrió hacia él. Pero el tiempo no perdona: a los 43 años, apenas veía y la artrosis le impedía caminar erguido.

En ese santuario, Oliver vivió sus últimos años. No logró integrarse a los otros trece chimpancés. El “eslabón perdido” fue, al final, solo un simio solitario.

Pero la historia de Oliver no fue un caso aislado. El deseo de cruzar la frontera entre el hombre y el simio es una obsesión científica que atraviesa siglos. En la década de 1920, el biólogo ruso Ilya Ivanovich Ivanov intentó crear un “humanzee” mediante inseminación artificial. Había logrado cruzar cebras con burros, ratones con conejillos de indias, hasta antílopes con vacas. Contaba con el respaldo de la Academia de Ciencias Soviética y el objetivo de demostrar la cercanía evolutiva entre las especies, además de asestar un golpe a la religión.

En 1926, Ivanov viajó a Guinea, capturó chimpancés y trasplantó un ovario humano a una hembra. Intentó varias inseminaciones con esperma humano, sin éxito. Planeó engañar a mujeres africanas para inseminarlas con semen de simio, pero el gobernador francés lo prohibió. De vuelta en la URSS, reclutó cinco voluntarias soviéticas dispuestas a participar en la experiencia, pero los animales murieron antes de que pudiera realizarla. La filtración de sus planes provocó un escándalo: la Academia lo condenó, lo exilió a Kazajistán y allí murió poco después.

La obsesión no terminó con Ivanov. En los años sesenta, un equipo de científicos chinos en Shenyang intentó inseminar hembras chimpancés con esperma humano. Según el investigador Ji Yongxiang, lograron un embarazo que jamás llegó a término: la hembra murió tras la destrucción del laboratorio durante la Revolución Cultural. Décadas más tarde, Li Guong, experto en genética, expresó su esperanza de realizar nuevos intentos: “Es posible, porque según las distinciones biológicas generales, hombres y simios pertenecen a la misma categoría”.

La vida de Oliver fue una anomalía y un experimento no buscado. Nadie manipuló su ADN, nadie indujo la mutación. Fue la convivencia forzada con humanos, el aislamiento de los suyos, lo que lo convirtió en ese animal extraño, ni simio ni hombre. Los Berger lo describían como “una especie de reversión biológica”. Janet Berger recordaba: “Vivía en un recinto especial, pero siempre quería venirse a la casa. Se sentaba a ver la televisión mientras comía un sándwich de gelatina. No le gustaban las escenas violentas, si veía pelearse a dos hombres, golpeaba la pantalla. Era pacífico, solitario; por la noche lo devolvíamos a su recinto, pero no podíamos dejarlo con los otros chimpancés. Todos ellos lo odiaban”.

El informe biológico fue claro: el centro de gravedad de Oliver era más similar al humano, pero los demás parámetros lo ubicaban entre los chimpancés.

Cuando Wallace Swett lo recibió en Primarily Primates, Oliver ya era un animal viejo, casi ciego, incapaz de caminar erguido. Vivió aislado de los otros trece chimpancés. Murió en 2012, a los 54 años, apoyado sobre sus nudillos, despojado de cualquier rasgo “humano”.